A esa altura del camino me pareció que la cosa venía de empate clavado.

Había partido de Marietta, Georgia, hacía unas cuantas horas cuando todavía era de noche y se veían las estrellas en el cielo. Mi hermano se había levantado temprano para mi despedida y yo había dejado el motor encendido para que Azulito se fuera calentando. Miré el silencio del barrio en los suburbios donde pocas horas más tarde John, Eddie, Mary, y el resto de los vecinos estarían calentando el motor de sus camionetas para ir al trabajo. Pero ese momento sólo nos pertenecía a nosotros dos. Junté los pies y orienté la mirada hacia el Este para recitar la bendición del viajero: “He aquí que yo envío un ángel ante ti para protegerte en el camino y llevarte al lugar que he preparado”. “Amén” dijo mi hermano. Subí al auto, miré a Rover dormir con el hocico enredado entre las patas traseras, y partí.

El camino era angosto y entreverado. A los costados se veían las casas con sus galerías y sus mecedoras. Los parques estaban granizados y me fueron soltando destellos blanquecinos cada vez que los focos del automóvil los alumbraba. De a poco me fui alejando de la ciudad hasta que el camino se unió a la autopista. El sol estaba oculto aún, pero la profundidad del azul en el horizonte comenzaba a clarear. Los colores del mundo estaban cambiando. Los pude ver a través de la ventanilla. El sol ascendía lentamente y yo avanzaba cruzando puentes y lagos. Los bosques al costado del camino lucían sus árboles desprovistos de hojas, su desnudez raquítica. Estaban allí apostados como centinelas destilando savia a un ritmo que se hizo murmullo debajo de mi torrente sanguineo. Era muy excitante estar allá afuera, sólo, on the road. Detrás del volante es un lugar donde uno puede sentirse bien güarecido, y hasta poderoso.

Los colores a través de la ventanilla se fueron mezclando. Se formaron capas en el horizonte y yo pensé que debajo de la superficie debía existir una porción idéntica a la que se reflejaba en mis pupilas y que en ese momento unía al planeta con la eternidad, avanzando hacia el corazón de la tierra.

Habían pasado más de seis horas desde mi partida. Los estados de Georgia y South Carolina habían quedado atrás. El de Carolina del Norte también lo estaría pronto, y yo continuaba prendiendo y apagando la radio, buscando la melodía indicada. Pero había algo más que la música rondando por ahí; era un remolino de pensamientos ya conocidos y cuya vigencia conservo con una tenacidad envidiable, aunque sospecho, prácticamente involuntaria.

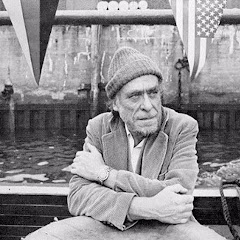

Pasé horas pensando acerca de la manera en que iba a escribir el relato del viaje in progress. Pensé acerca de lo que debería incluir, de lo que valía la pena contar, de lo que no; de qué manera iba a hacerlo. De heho estaba pensando nuevamente en el acto de la escritura y en que un escritor vive constantemente en la carretera, donde los pensamientos se suceden como carteles, como gasolineras, o como los bosques. Allí también hace falta llevar el control de los mandos, pero lo mejor siempre ocurre cuando acontece lo inesperado, lo que está fuera del libreto.

Finalmete di en la tecla, o en el botón indicado. La voz de Bob Dylan llenó las carreteras. Disfruté mientras duró ese instante de equilibrio, fue un gran momento de felicidad. Había sol y había sombra. Fijé la mirada en la rama blanca de un árbol.

“No va a ser ni para el sol, ni para la tormenta” pensé convencido del claroscuro “esto viene de empate clavado”. Y seguí pensando y seguí en la ruta.